扇子の文様いろいろ

吉祥文様(きっしょうもんよう)

縁起がいいとされる物を描いた図柄のこと。

麻の葉 文様

麻の葉は4ヶ月で4メートルにもなる程、成長が早く、真っ直ぐ上にどんどん成長していくため、子供の健やかな成長の願いが込められています。

また、「麻の葉」文様には魔除けの意味があり、昔からお産着の柄として広く親しまれてきました。

波千鳥

波と水と一緒に描かれた「波千鳥」は、波間を世間に喩え、「ともに荒波を乗り越えていく」という意味から、夫婦円満や家内安全などの縁起の良い文様とされています。

また「千鳥」は「千取理」のロゴ合わせから、勝運祈願、目標達成の意味もあります。

蜻蛉(とんぼ)

トンボは、害虫を取り除く貴重な益虫として、五穀豊穣の象徴です。

また素早く空中を飛び回って虫を捉えるため「勝ち虫」「将軍虫」とも呼ばれ、武人に好まれました。

観世水文様と組み合わせた「渦巻きトンボ」

「勝ち虫」と呼ばれ、前にしか飛ばないことから武士が武具などに好んで用いたモチーフのトンボと、無限を表す水の渦巻きが特徴の観世水文様を組み合わせた「勝ちが限りなく続く」といった縁起の良い絵柄です。

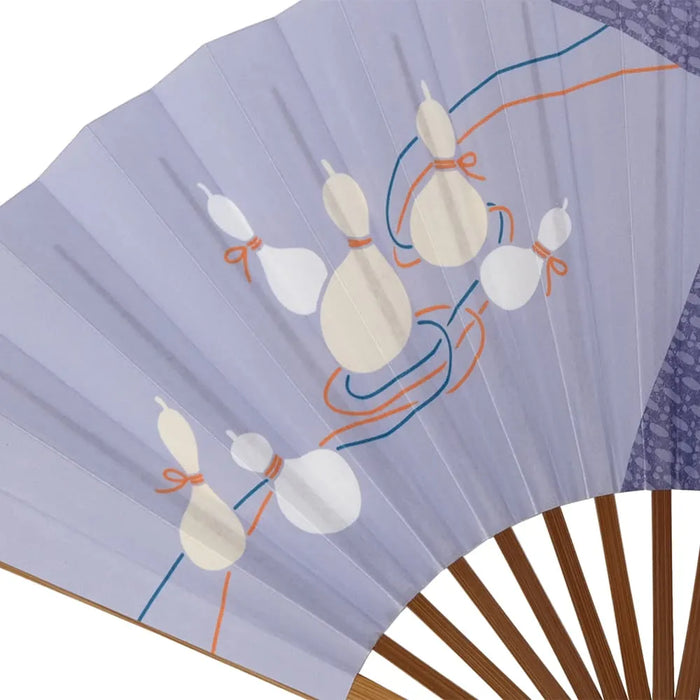

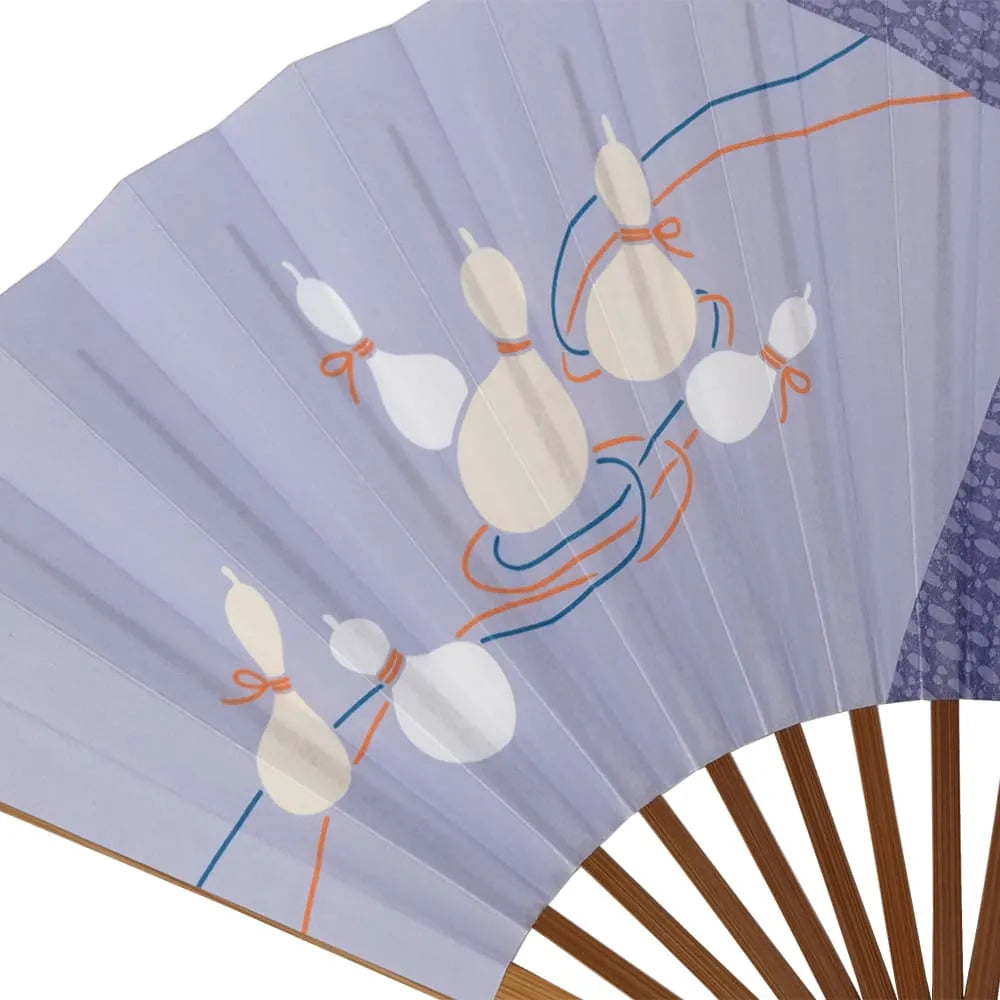

瓢箪(ひょうたん)文様

瓢箪はその実をたくさんつけることから、子孫繁栄、多福、商売繁盛、無病息災など、またくびれた形から邪気を吸い込んで逃さないことから厄除の意味もあります。

六つの瓢箪は、六瓢を無病にかけて無病息災。また瓢箪は千成瓢箪とも表現されるように願が成就すると言う幸運の柄です。

市松柄

終わりがない、ずっと続くイメージで、広がりを感じさせる模様のため、永遠や発展拡大、繁栄を意味する模様とされています。

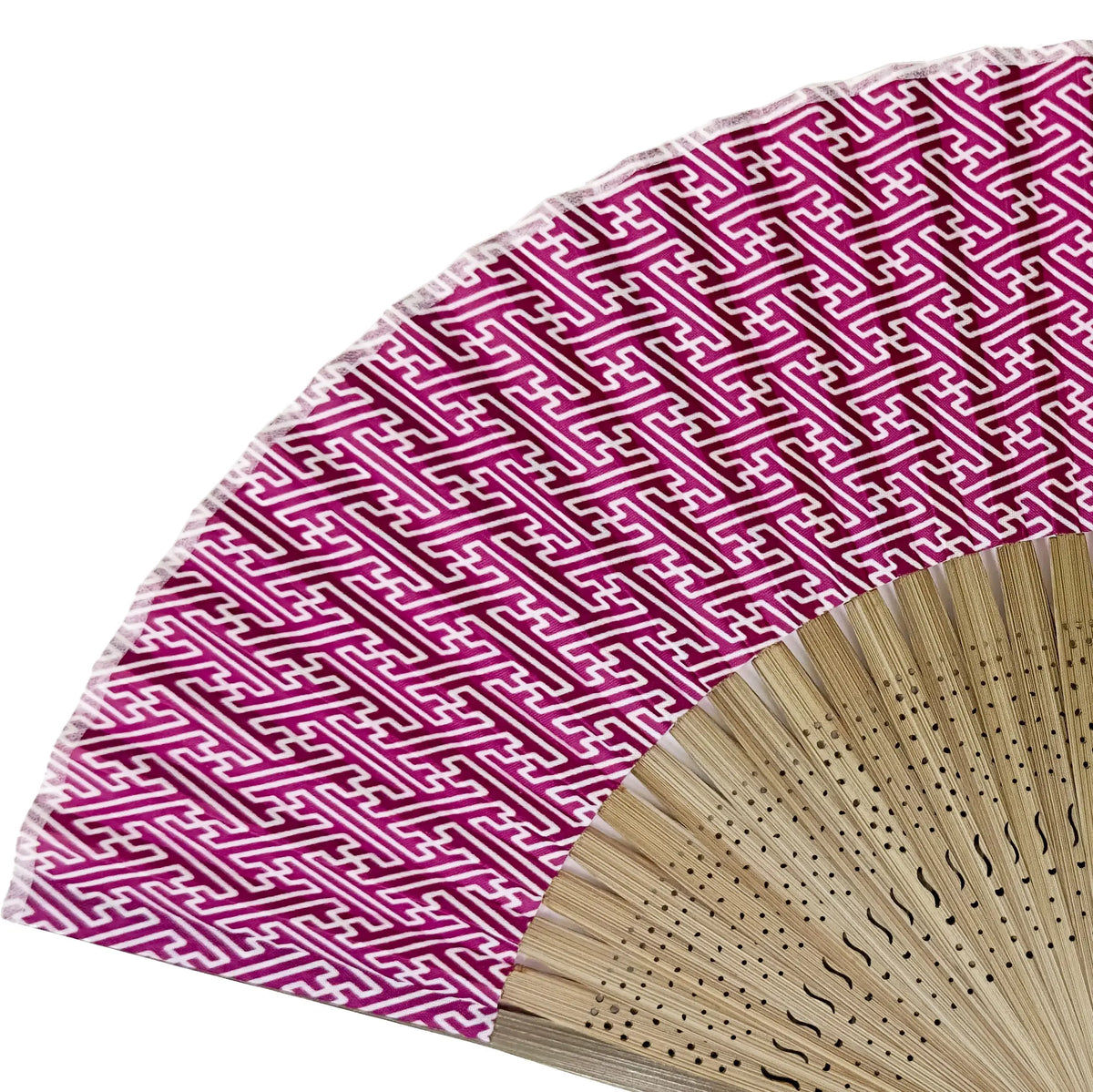

紗綾型

「卍(まんじ)」という漢字をナナメに崩してつなげた模様。 卍が変化してできたのが「万」だという説もあり、大きな数を表す模様がどこまでもつながる様子から、家の繁栄や長寿が長く続くことを願う「不断長久(ふだんちょうきゅう)」の意味が込められています。

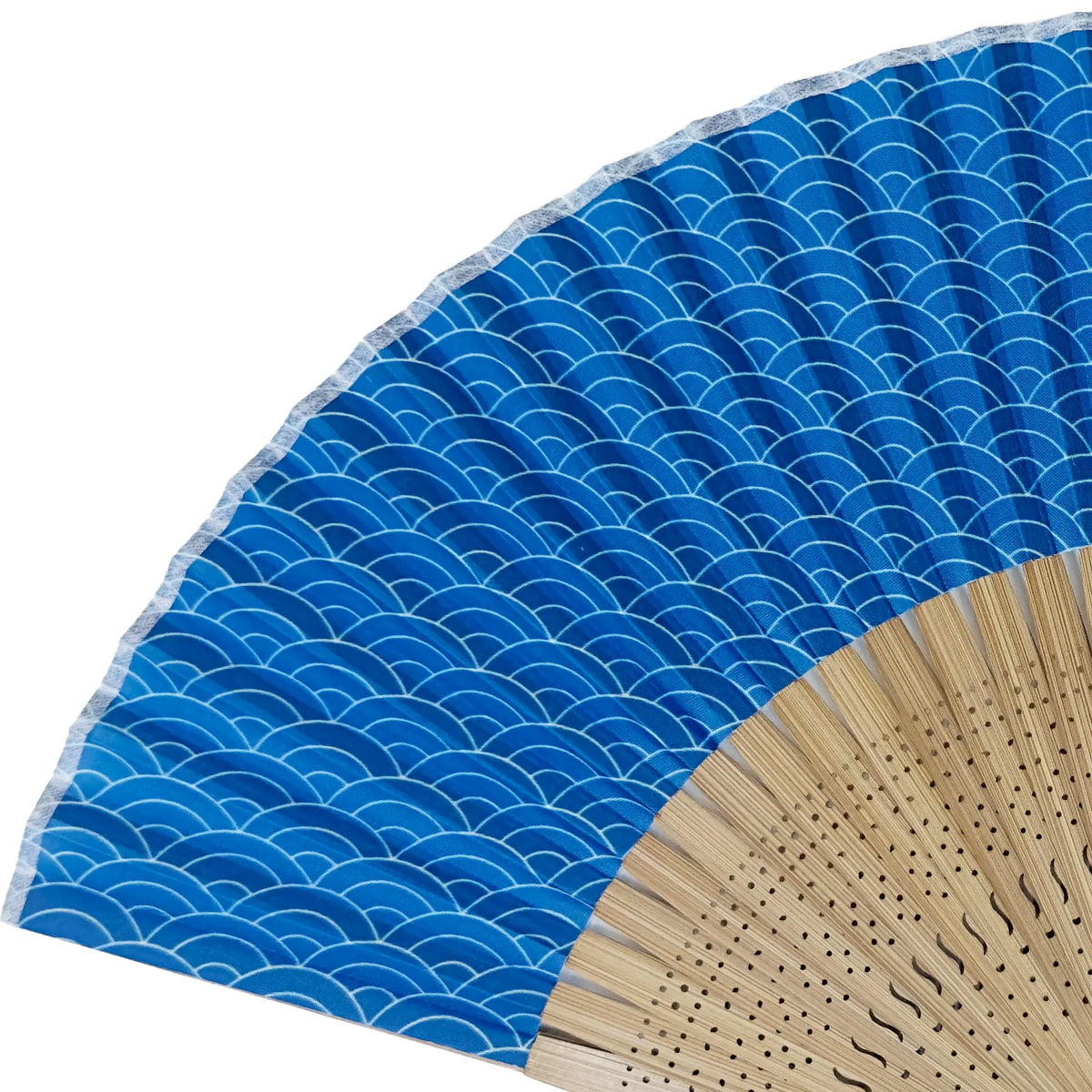

青海波

穏やかなどこまでも続く波模様には「未来永劫穏やか平穏な生活が続いて欲しい」という願いが込められています。

また幸運を呼び起こす吉祥模様となっています。

【2024年新作】江戸扇子 No.37 鳥獣戯画 大収穫

- 通常価格

- ¥9,350

- セール

- ¥9,350

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

【2024年新作】江戸扇子 No.36 鳥獣戯画 大爆笑

- 通常価格

- ¥9,350

- セール

- ¥9,350

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

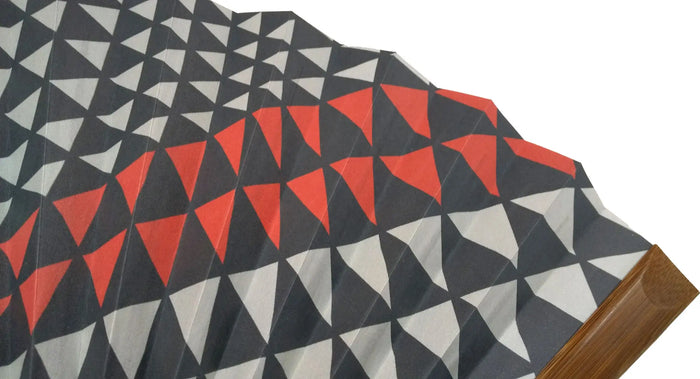

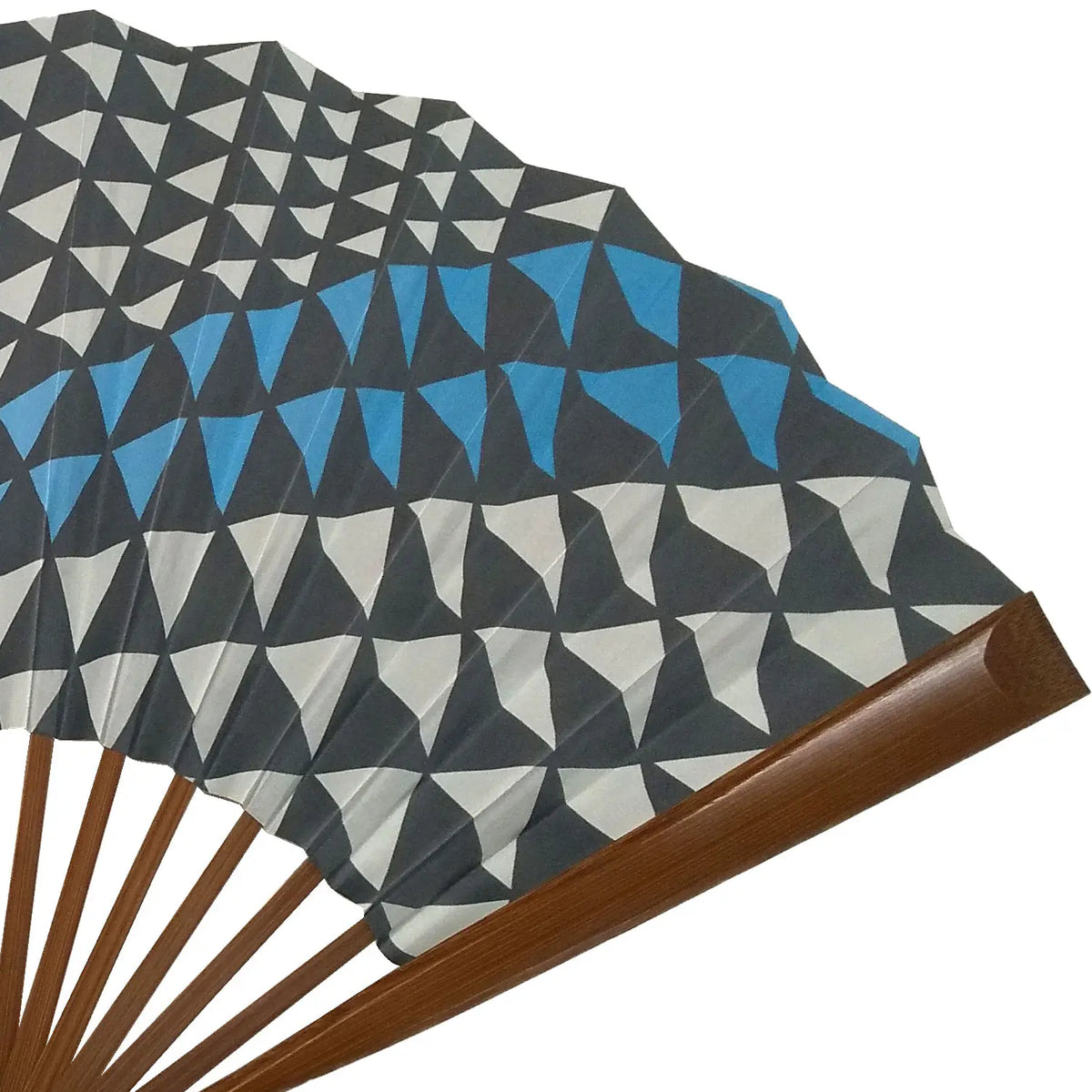

江戸扇子 No.34 うろこ 赤

- 通常価格

- ¥9,350

- セール

- ¥9,350

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

江戸扇子セット No.30 麻の葉 毬 淡紅色 紙箱入り

- 通常価格

- ¥11,330

- セール

- ¥11,330

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

江戸扇子 No.30 麻の葉 毬 淡紅色

- 通常価格

- ¥9,350

- セール

- ¥9,350

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

江戸扇子 No.29 両面柄 波千鳥 青海波

- 通常価格

- ¥9,350

- セール

- ¥9,350

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

江戸扇子セット トンボ ブルー No.24

- 通常価格

- ¥11,330

- セール

- ¥11,330

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

江戸扇子 No.24 両面柄 トンボ ブルー

- 通常価格

- ¥9,350

- セール

- ¥9,350

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

江戸扇子セット 六瓢箪(むびょう)No.11

- 通常価格

- ¥11,330

- セール

- ¥11,330

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

江戸扇子 No.11 六瓢箪(むびょう)

- 通常価格

- ¥9,350

- セール

- ¥9,350

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

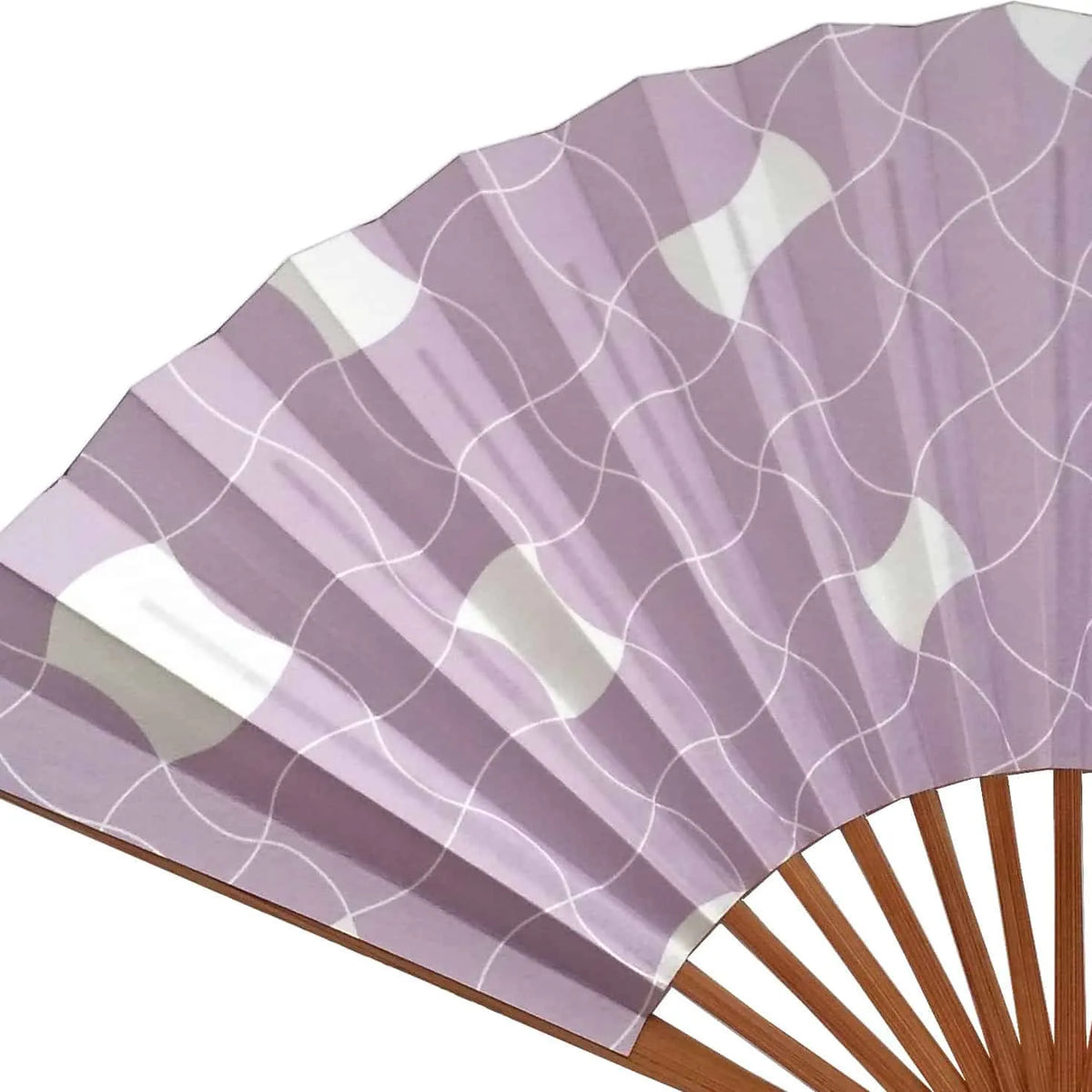

流水文様

水が流れる様子を線で描いた流水模様です。流すという意味から「役を流す」すなわち厄除・魔除の意味があります。

流れる水は清らかさも表し、火災避けとしても活用されています。

鱗(うろこ)文様

鱗文様は蛇や蝶をイメージさせ、脱皮して厄を落とし「再生」するという意味があり、厄除けの文様とされました。

また三角形には魔除けの力があるとされていたのに加え、鱗は身を守るためのものであることから鱗文様は魔除けとしても使われます。

分銅繋ぎ(ふんどうつなぎ)

天秤皿に乗せて使うオモリの分銅を連続模様にした図柄です。

分銅は真ん中がくびれていて形が面白く、縁起も良いものとして「宝尽づくし」のひとつとして、好まれた吉祥文様。

※宝尽くし(たからづくし)とは吉祥文様のひとつで、宝物を集めた文様のこと

梅小紋(うめこもん)

梅は、寒冬を超える「忍耐力」や春の訪れを告げる「生命力」を表します。

また花見は五穀豊穣を願う行事であったので「豊かさ」を、また一度にたくさんの花を咲かせるため「子孫繁栄」の象徴とされ、さまざまな吉兆の意味がある新春を代表する吉祥文様です。

花びらを散りばめた「小桜」と「花筏(はないかだ)」文様がございます。